百分点舆情中心

【百分点舆情洞察】李宁卖咖啡:真生意还是营销手段?

宁咖啡,李宁,跨界,舆情监测,热点

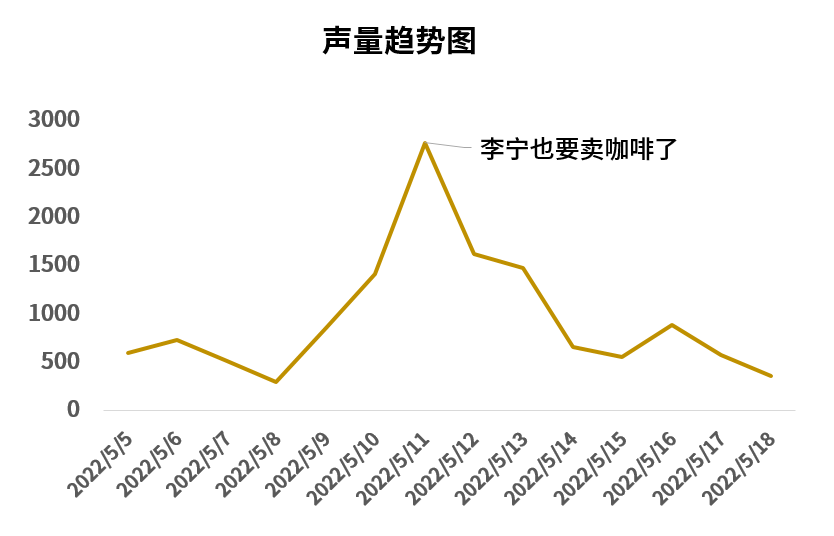

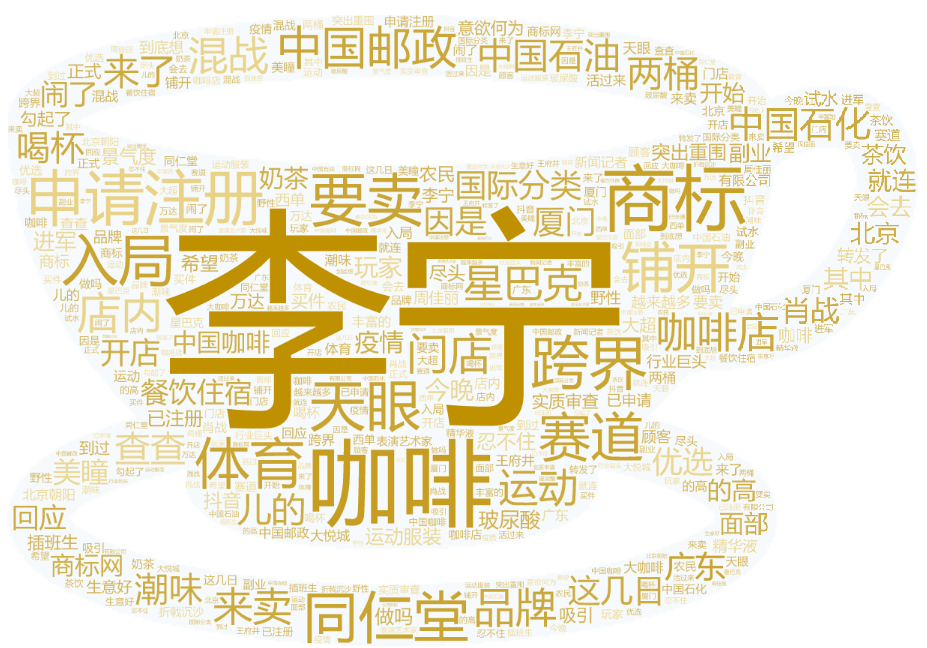

4月15日,李宁体育(上海)有限公司申请注册“宁咖啡 NING COFFEE”商标。北京、广东、厦门等地区的部分李宁门店已经出现“宁咖啡”的身影,消费者只需在李宁任意门店消费就能免费喝到一杯“宁咖啡”。据百分点舆情洞察系统显示,“李宁咖啡”相关数据约13,359条,李宁为何卖咖啡、前景如何?被媒体花式解读。

咖啡生意真的能带来收益吗

相比其他行业,咖啡市场具有门槛低、模式相对简单、毛利率高的特点,再加上品牌效应和规模效应,成为众多企业进军副业的热门赛道。特别是拥有较大线下门店数量的行业巨头,比如中石油、中石化、同仁堂、中国邮政、狗不理等传统企业,先后开始跨界做起咖啡生意。

然而,通过整理中石油、中石化、同仁堂、中国邮政、狗不理等传统企业卖咖啡的“成绩”发现,除了昆仑好客咖啡在2021年卖了一个亿以外,其他品牌暂无突出业绩。

各咖啡品牌发展趋势

狗不理 · 高乐雅咖啡

• 2015年,获得澳大利亚最大咖啡连锁品牌“高乐雅”在中国的永久使用权。

• 2022年,全国门店数仅剩28家。

中石油 · 昆仑好客咖啡

• 2018年,成立“昆仑好客咖啡”。

• 2021年,现磨+即饮+冻干3条产品线,一年营收1亿。

中石化 · 易捷咖啡

• 2019年,易捷便利店发布全新品牌易捷咖啡。

• 2020年12月,与“连咖啡”成立合资公司。

• 2021年11月,在北京、苏州、合肥、南京、常州共有54家门店。

同仁堂 · 知嘛健康养生草本咖啡

• 2019年,知嘛健康推出草本养生咖啡。

• 2022年,门店7家,以“咖啡+中药材”的模式推出饮品。

中国邮政 · 邮局咖啡

• 2022年2月,第一家直营咖啡店Post Coffee在厦门正式营业。

• 2022年5月,小红书相关种草笔记超过7,200篇,厦门门店增至2家。

(据网络公开资料整理)

由此可见,跨界咖啡可能面临“出道即巅峰”的囧境,想要靠跨界开咖啡店在咖啡市场分一杯羹,从而拉动企业生意增长有一定难度。

“宁咖啡”是真生意还是营销手段

纵观国内外,服饰品牌跨界卖咖啡并非首次。从奢侈品牌Armani、LV、Dior,到设计师品牌HUMAN MADE、山本耀司,再到快时尚品牌优衣库等均通过直接开设自有品牌咖啡店或与精品咖啡店合作的方式跨界卖咖啡,这也为李宁试水咖啡店起到示范作用。

Armani

•2013年,首家概念咖啡馆Emporio Armani caffe在法国戛纳开业。

•2017年,大陆首家阿玛尼咖啡厅在深圳宝安开业。

Dior

•2015年,全球首家Dior Café在韩国首尔正式营业。

•2020年8月,Dior限时咖啡馆Dioramour Café在成都开业。

Burberry

• 2015年,Burberry咖啡餐厅“Thomas’s”在伦敦开业。

• 2020年,全球第二家“Thomas’s”咖啡店在深圳营业。

Louis Vuitton

• 2020年2月,Le CaféV咖啡厅在日本大阪心斋桥旗舰店开业。

Ralph Lauren

• 2021年4月,国内首家品牌咖啡店 Ralph's Coffee在北京三里屯旗舰店开业。

Fendi

• 2020年7月,Fendi以黄色调为主的快闪咖啡馆在北京、成都双城联动开业。

• 2021年12月,与长白山国际旅游度假区联合创建的限时咖啡店FENDI CAFFE正式开业。

HUMAN MADE

• 2021年5月,与蓝瓶咖啡Blue Bottle Coffee融合店HUMAN MADE 1928店在日本京都正式营业。

优衣库

• 2021年9月,首家咖啡店"UNIQLO COFFEE"在东京银座旗舰店正式营业。

(据网络公开资料整理)

以上服饰品牌开设咖啡馆意在通过打造与品牌契合的环境氛围,让顾客感受到品牌所倡导的品牌理念和格调,从而拓展用户消费场景、丰富顾客的消费体验。

据李宁公司2021年度报告数据显示:截止至2021年底,李宁共有7,137家门店。不少媒体根据李宁目前的门店数推算,一旦铺开,李宁将拥有超过7,000家咖啡门店,超过星巴克和瑞幸的门店数。

对注册 “宁咖啡 NING COFFEE”商标,李宁官方也给出解释:希望通过优化店内服务,提升顾客在购物时的舒适度和体验感。在店内提供咖啡服务,将会是李宁针对零售终端消费体验环节的一次创新尝试。

据德勤中国及穆棉资本联合发布的《中国现磨咖啡行业白皮书》显示,目前中国咖啡消费者主要以年龄在20-40岁间的一线城市白领为主,一二线城市作为咖啡文化的首要渗透地,其咖啡渗透率已达到67%,一二线城市已养成饮用咖啡的消费者摄入频次已达300杯/年,接近成熟咖啡市场水平。国内咖啡消费量增长潜力大,李宁潮牌定位与咖啡消费人群具有一定重合性。

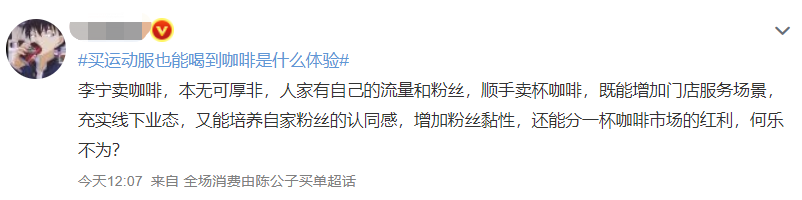

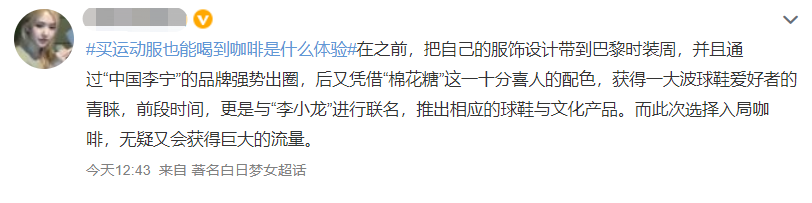

李宁通过跨界咖啡进行营销,打造品牌文化符号,形成生活方式综合体,与目标消费者建立更紧密的联系以获得持续流量曝光,反哺品牌主营业务。无论能否带来可观收益,至少从跨界营销手段来说,此次热度给李宁带来了很大的影响力,但随着新鲜感逐渐消退,如何保持热度持续增量发展,仍然值得期待。

声明:本文由百分点舆情分析团队撰写,数据来源于百分点舆情洞察系统,如需引用及转载,请注明来源。(部分文字、图片源于网络,如涉侵权,请及时联系我们,我们会第一时间处理侵权内容)